Winter is the crucial time to develop students’ math skills and prepare for the American Invitational Mathematics Examination!

- 2022 JMO/AMO: 7 JO qualifiers. 7 AMO qualifiers.

- 2022 MOP: 3 MOP winners.

- 2022 EGMO: 1 Gold Medal, Team USA Earned First Place

- 2021 Fall AMC/AIME: 93 AIME qualifiers. 2 students received perfect scores on the AMC 10. 1 Akamai AMC 12B Award

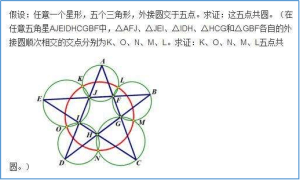

Winter Session I (Contest Geometry)

6 Classes (EASTERN Time: 3:00 – 5:00 pm), Total: 12 Hours

11/20, 11/27, 12/4, 12/11, 12/18, 12/24

Winter Session II (Comprehensive Problem Solving)

6 Classes (EASTERN Time: 3:00 – 5:00 pm), Total: 12 Hours

12/31, 1/8, 1/15, 1/22, 1/29, 2/5

Course Outline

Online Registration is now open! Click HERE to register and pay.

- This is a live class, not a pre-recorded one. Instructors will ask students questions, and students can also ask questions during the class or email their questions to instructors after class.

- We record all of our lessons as a big bonus so that our students can watch class videos after class for review and self-study.

| Tuition (including all materials) | |

| Session I: | New Student: $600  |

Returning Student: $590  |

|

| Session II: | New Student: $600  |

Returning Student: $590  |

|

| Sessions I & II: | New Student: $1,185  |

Returning Student: $1,165  |

|

| Click HERE to see payment and refund policy. | |

A commitment to the whole course can maximize the benefit of learning all the math ideas, methods, strategies, tactics, skills, and techniques.

This program has been carefully designed for the students who have higher expectation for their American Invitational Mathematics Examination (AIME) scores. While enriching their resume through exciting math competition experience, honing the test skill for AIME becomes even more critical.

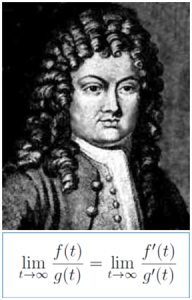

The AIME is used to determine qualification for the United States of America Mathematical Olympiad (USAMO). There are many math competitions in the United States. Of those, only

AMC → AIME → USAMO sequence

would take you to the IMO (International Math Olympiad), the highest level math competition for high school students in the world!

You are very welcome to sign up for our online course which offers a quick, efficient way for students to interact with teachers over long distance. We use the Google Meet to video chat and easily connect with students to teach them our tricks and shortcuts to getting an amazing score on their contests, as well as offer them our guidance and support. Students can ask questions face-to-face, and can complete problems with the supervision of our teachers/coaches. Click HERE to see detailed instruction.

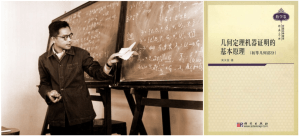

Instructors:

Contact Information:

Ivy League Education Center

Tel: 301-922-9508 or 240-780-8828

Email: chiefmathtutor@gmail.com

Purpose: To prepare for AIME I (Tuesday, February 7, 2023) and AIME II (Wednesday, February 15, 2023)

- Improve student scores by working on both fundamental theorems and ideas

- Develop and foster creative problem solving strategies

- Make the USA(J)MO!!!

For Whom?

This AIME course is aimed at those students with AMC 10/12 scores of 100+ to students who have scored around 4 on the AIME.

What?

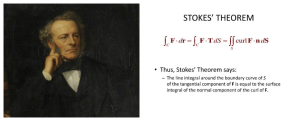

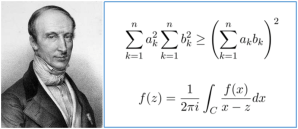

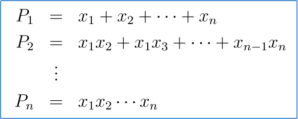

This class will focus mostly on building strong basics in the five main pillars of Combinatorics, Number Theory, Geometry, Algebra, and Probability. The goal is for students to obtain the mental agility required to tackle these complex problems and hopefully get them within and past range of qualification for the USAMO and USAJMO, or around 9 problems.

How?

Focus on basic concepts and essential knowledge before moving on developing the skills and intuition to find and pursue good lines of attack for complex problems.

Class Outline:

This class focuses on efficient tricks, shortcuts, and strategies to solve AIME problems as well as test-taking tactics. We reserve the right to adjust the teaching content and pace according to the actual performance of students.

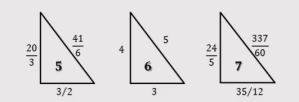

Session I (Geometry)

| Class | Date | Topic |

| 1 | 11/20, Sun | Triangle Geometry |

| 2 | 11/27, Sun | Circle Geometry |

| 3 | 12/4, Sun | Polygon Geometry |

| 4 | 12/11, Sun | Analytical Geometry |

| 5 | 12/18, Sun | Trigonometry Bashing |

| 6 | 12/24, Sun | Spatial Geometry |

Session II (Comprehensive Problem Solving)

| 7 | 12/31, Sun | Using the Advanced Algebra Toolkit to Solve the AIME Problems |

| 8 | 1/8, Sun | Logarithmic and Exponential Functions, Trigonometric Functions, and Complex Numbers |

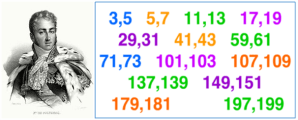

| 9 | 1/15, Sun | The Art and Craft for Solving AIME Number Theory Problems |

| 10 | 1/22, Sun | Advanced Topics in Number Theory |

| 11 | 1/29, Sun | Tricks and Shortcuts for Solving AIME Combinatorics Problems |

| 12 | 2/5, Sun | Advanced Topics in Combinatorics |

Benefits:

- 12 tutorial handouts (>480 pages) developed by Dr. Henry Wan and 500 new problems at the AIME level from the licensed AMC Database

- 2 FREE mock tests that are intended to mimic an actual math competition exam, each of which has 15 questions similar to the AIME level taken from the licensed AMC Database. These simulated tests help students assess their level of preparation for the Math Competitions. After attempting the test, students get answers, explanations, and a detailed score report and wise performance summary.

Homework: At least 2 hour of homework per class. Students are expected to complete all of the previous AIME contests in the past 10 years, which is over 60 hours of practice. Our instructors are open to questions on any previous AIMEs.

All problems from all of the previous 63 AIME contests (1983-2022) form our “big data” system. We have used data mining and predictive analytics to examine the types and the frequencies of questions in all these materials, and then completely “decoded” the AIME. We will show all the “secret code” cracked from the above big data to students, and teach them to totally grasp and “control” the AIME. For all questions on the recent AIME contests, we can find their “ancestors” and “roots” from the old AIME problems. Therefore, the best way to prepare for the contest is to practice by solving old AIME problems.

Our Students

In 2022, we had 3 students qualified for the Math Olympiad Summer Program. Read more at: Brendon J., Kyle S., and Isabella Z. Qualified for the 2022 Math Olympiad Summer Program

In 2022, we had 1 student Competes in International Girls’ Math Olympiad. Read more at: sabella Z. Competes in International Girls’ Math Olympiad

In 2022, we had 7 students qualified for the USAMO and 7 students for the USAJMO. Read more at: 2022 USAMO and USAJMO Qualifiers Announced — Seven Students Qualified for the USAMO and Seven Students for the USAJMO.

In 2022, we had 88 students who obtained top scores on the AMC 8 contest!

- 10 of our students were among the top 131 worldwide winners (Perfect Scorers), as shown in Table 1. Click Here see a full list of the 131 worldwide winners.

- 52 students received National Distinguished Honor Roll Certificates awarded to top 1% test takers. They were among the 1,010 worldwide winners. Click Here see a full list.

- 26 students received National Honor Roll Certificates awarded to top 5% test takers. They were among the 2,449 worldwide winners. Click Here see a full list.

- 88 out of our 91 students (96.7%) received National Awards for the AMC 8 from the Mathematical Association of America

Read more at: 022 AMC 8 Results Just Announced — Ten Students Received Perfect Scores

In Fall 2021, we had 93 students who are qualified to take the AIME either through the AMC 10A/12A or AMC 10B/12B. One of our students was among the 5 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10A: Nina L. and one of our students was among the 2 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10B: Ming Y. Read more at: 93 Students Qualified for the 2021 Fall AIME and 2 Students Received Perfect Scores on the 2021 Fall AMC 10/12

In 2021, we had 6 students qualified for the USAMO and 6 students for the USAJMO. Read more at: 2021 USAMO and USAJMO Qualifiers Announced — Six Students Qualified for the USAMO and Six Students for the USAJMO

In 2021, we had 8 students who got into the MathCounts state-level top 10. Yunyi L. won 9th Place in the 2021 MathCounts National Competition!

In Spring 2021, we had 91 students who are qualified to take the AIME either through the AMC 10A/12A or AMC 10B/12B. Two of our students was among the 17 Perfect Scorers worldwide on the AMC 12A: Evan L. and Suraj O. and one of our students was among the 27 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10A: Xinchen L. Read more at: 91 Students Qualified for the 2021 AIME and 3 Students Received Perfect Scores on the 2021 AMC 10/12

In 2020, we had 79 students who obtained top scores on the AMC 8 contest!

- 5 of our students were among the top 57 worldwide winners (Perfect Scorers).

- 49 students received National Distinguished Honor Roll Certificates awarded to top 1% test takers.

- 25 students received National Honor Roll Certificates awarded to top 5% test takers.

- 79 out of our 81 students (97.5%) received National Awards for the AMC 8 from the Mathematical Association of America.

Read more at: 2020 AMC 8 Results Just Announced — Five Students Received Perfect Scores

In 2020, we had 82 students who are qualified to take the AIME either through the AMC 10A/12A or AMC 10B/12B. One of our students was among the 11 Perfect Scorers worldwide on the AMC 12A: Yiyang X, and one of our students was among the 13 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10A: Jason W.. 43 middle schoolers and 9 elementary schoolers qualified for the AIME!

Read more at: 2020 AIME Qualifiers Announced — 82 Students Qualified for the AIME

In 2019, we had 4 Students Qualified for the USAMO and 4 Students for the USAJMO.

- Of the 280 USA Math Olympiad national qualifiers, 4 are our students: Luke C., Zipeng L., Sameer P., and Peter P.

- Of the 235 USA Junior Math Olympiad national qualifiers, 4 are our students: Michael H., Noah W., Holden W., and Isabella Z.

Read more at: 2019 USAMO and USAJMO Qualifiers Announced — Four Students Qualified for the USAMO and Four Students for the USAJMO

In 2019, we had 76 students who are qualified to take the AIME either through the AMC 10A/12A or AMC 10B/12B. One of our students was among the 22 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10A: Noah W.and one of our students were among the 10 Perfect Scorers worldwide on the AMC 12B: Kenneth W. Very impressively, 32 middle schoolers and 7 elementary schoolers qualified for the AIME!

In 2018, we had 64 students who obtained top scores on the AMC 8 contest!

- 3 of our students were among the top 44 National Winners (Perfect Scorers): Eric B., Kevin Y., and Isabella Z.

- 40 students received National Distinguished Honor Roll Certificates awarded to top 1% test takers.

- 21 students received National Honor Roll Certificates awarded to top 5% test takers.

- 64 out of our 66 students (96.5%) received National Awards for the AMC 8 from the Mathematical Association of America

Read more at: 2018 AMC 8 Results Just Announced — Three Students Received Perfect Scores

In 2018, we had 73 students who are qualified to take the AIME either through the AMC 10A/12A or AMC 10B/12B. Two of our students were among the 35 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10A: Austen M. and Jason W. and two of our students were among the 21 Perfect Scorers worldwide on the AMC 12B: Kaan D. and Edward W. Remarkably, 11 middle schoolers and 2 elementary schoolers qualified for the AIME!

In 2017, we had 63 students who earned top scores on the AMC 8 contest!

- 7 of our students were among the top 75 National Winners (Perfect Scorers).

- 34 students received National Distinguished Honor Roll Certificates awarded to top 1% test takers.

- 22 students received National Honor Roll Certificates awarded to top 5% test takers.

- 63 out of our 65 students (97%) received National Awards for the AMC 8 from the Mathematical Association of America

Read more at: 2017 AMC 8 Results Just Announced — Seven Students Received Perfect Scores

In 2017, we had 61 students who are qualified to take the AIME either through the AMC 10A/12A or AMC 10B/12B. One of our students was among the 28 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10A: Austen M., and two of our students were among the 65 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10B: Ashwin A. and Brad Z. Remarkably, eight middle schoolers and one elementary schooler qualified for the AIME, which is geared toward high school students. Very impressively, Bryan Z., a 6th grader, gained a score of 132 out of 150 on the AMC 10B.Read more at: 2017 AIME Qualifiers Announced — 61 Students Qualified for the AIME

In 2016, we had 36 students who are qualified to take AIME either through AMC 10A/12A or AMC 10B/12B. One of our students was among the 23 Perfect Scorers worldwide on the AMC 10A: Joel (Junyao) T. Particularly, seven middle schoolers and one elementary schooler qualified for the AIME, which is geared toward high school students. Pravalika P., a 6th grader, got a 115.5 out of 150 on the AMC10B, which is very impressive. Read more at: 2016 AIME Qualifiers Announced — 36 Students Qualified for AIME

2011 – 2015: In total, 37 students scored above 120 on the American Mathematics Contest 10 (AMC 10) and qualified for the American Invitational Mathematics Examination (AIME); 26 students scored above 100 on the American Mathematics Contest 12 (AMC 12) and qualified for the American Invitational Mathematics Examination (AIME); 3 students qualified for the USA Mathematical Olympiad (USAMO), the highest level of math competition for high school students in the USA

2011 – 2015: In total, 23 students achieved perfect scores of 28 on the AMC 8

Read more at: Notable Achievements of Our Students

Our Uniqueness

We have a long history of close collaboration with the MAA‘s American Mathematics Competitions (AMC), which are dedicated to strengthening the mathematical capabilities of our nation’s youth, and are the first of a series of competitions in high school mathematics that determine the United States team for the International Mathematical Olympiad (IMO).

We are only one in the Washington DC metropolitan area to offer elementary, middle, and high-school level competition math courses. Our students have received top scores and awards at prestigious national and math competitions.

We have extracted 5,000 brand new problems at the level of the AIME from the licensed AMC Database. In addition, we have also collected all AMC8/10/12 and AIME Official Solutions as shown in the article “American Mathematics Competitions (AMC) Materials.” All these materials have formed a golden resource for our students, who are the ultimate beneficiaries.

Click HERE find out more about Math Competitions!

Click HERE to find out more about SAT Prep!